小児科

担当医師

| 統括診療部長 | 平野 至規(ひらの よしき) |

|---|---|

| 診療部長 | 中村 英記(なかむら えいき) |

| 診療部長 | 堀井 百祐(ほりい もゆ) |

| 医員 | 栗澤 未央ジューン(くりさわ みおじゅーん) |

| 医員 | 田上 晃弘(たがみ あきひろ) |

| 医員 | 土川 颯(つちかわ はやて) |

| 医員 | 白崎 優太(しらさき ゆうた) |

| 顧問 | 室野 晃一(むろの こういち) |

概要

現在、平野至規統括診療部長、中村英記診療部長、堀井百祐診療部長、栗澤未央ジューン医員、田上晃弘医員、土川颯医員、白崎優太医員、室野晃一顧問で診療にあたっています。

■外来を受診される方へ■入院される方へ

- 必要物品に関するパンフレットは

こちら (288.0KB)

こちら (288.0KB)

一般外来

一般外来は、午前・午後とも、基本的に医師2人で診療しています。担当医を確認したい方は、お手数ですがホームページの小児科外来担当予定表で確認してください。

一般外来のほかに、予防接種外来、1か月健診も行っており、すべて予約制となっております。 専門外来は、平野至規統括診療部長によるアレルギー外来、中村英記診療部長による新生児外来(シナジス含む)、堀井百祐診療部長による神経発達外来があります。また、旭川医科大学小児科からの出張医による神経発達外来(竹口諒助教)、内分泌外来(鈴木滋講師)、心臓外来(岡秀治助教)、腎臓・膠原病外来(佐藤雅之助教)、小児科外来(旭川医科大学 外科学講座 血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野 石井生助教)があり、すべて予約制となっております。受診を希望される方はまずは小児科外来(平日13:00-16:00)にお問い合わせ下さい。

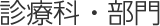

過去5年間における小児科外来受診者数をお示しします。

救急外来

小児科は24時間体制で、休日や平日の時間外も小児科医が対応しています。しかし、あくまで救急外来ですので、外来のように長期の投薬や検査などを十分に行うことができません。また、状況によっては救急外来でお待たせすることもありますが、ご了承ください。

詳しくはホームページの名寄市立総合病院小児科救急外来についてのご案内をご覧ください。

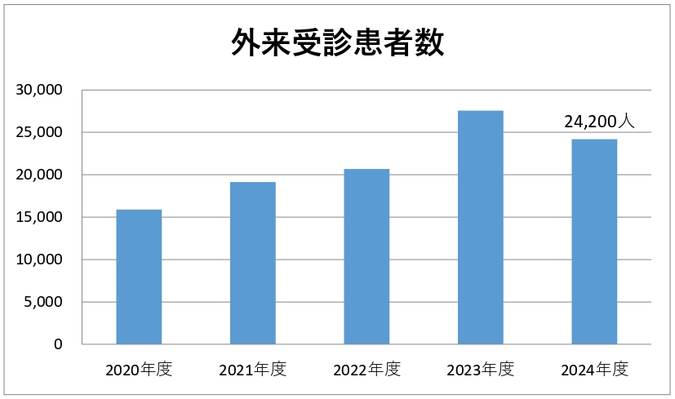

過去5年間における小児科の救急外来受診者数をお示しします。

病棟

入院病棟では急性期疾患から慢性期疾患のいずれにも対応しております。2012年7月からNICUの稼働が始まり、今まで専門施設への搬送が必要だった新生児も対応が可能になりました。症状の経過や疾患の特殊性に応じて、より高次の専門施設に紹介することもあります。

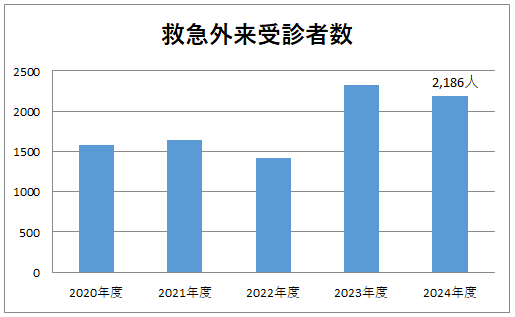

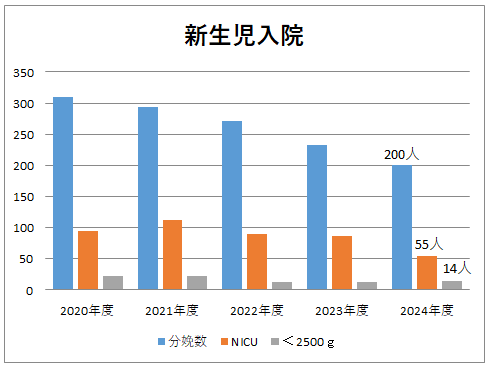

過去5年間における小児科および新生児の入院患者数をお示しします。

医学研究にご協力ください

当院小児科では、下記の医学研究を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、本研究であられた情報は、本研究目的以外に利用せず、本研究を公表するにあたっては、個人を特定できる情報は公表いたしません。 新生児期~乳幼児期における卵巣形態の検討 (56.0KB)

新生児期~乳幼児期における卵巣形態の検討 (56.0KB) 1か月児における腎臓サイズの基準値の作成 (49.9KB)

1か月児における腎臓サイズの基準値の作成 (49.9KB) 小児に対する呼吸理学療法の有効性の検討 (109.7KB)

小児に対する呼吸理学療法の有効性の検討 (109.7KB) 当院における先天腎尿路異常の早期診断システムの検証 (105.9KB)

当院における先天腎尿路異常の早期診断システムの検証 (105.9KB) 当院における過去10年間の新生児GBS感染症予防の取り組み (214.6KB)

当院における過去10年間の新生児GBS感染症予防の取り組み (214.6KB) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大前後での、ヒトメタニューモウイルスをはじめとした小児のウイルス感染症の流行状況の実態 (42.7KB)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大前後での、ヒトメタニューモウイルスをはじめとした小児のウイルス感染症の流行状況の実態 (42.7KB) 二次医療圏集約化の現実と今後の課題 (93.7KB)

二次医療圏集約化の現実と今後の課題 (93.7KB) 新生児の甲状腺に影響を与える周産期因子についての検討 (55.3KB)

新生児の甲状腺に影響を与える周産期因子についての検討 (55.3KB) 当院におけるアレルギー疾患羅漢児におけるシラカバ花粉への感作率 (103.8KB)

当院におけるアレルギー疾患羅漢児におけるシラカバ花粉への感作率 (103.8KB) 当院におけるFPIES(食物蛋白誘発胃腸症)の臨床的特徴の検討 (36.8KB)

当院におけるFPIES(食物蛋白誘発胃腸症)の臨床的特徴の検討 (36.8KB) 1か月児における卵巣形態の検討 (66.9KB)

1か月児における卵巣形態の検討 (66.9KB) 各種疾患における小児期の腎機能(GFR)の基準値作成 (68.0KB)

各種疾患における小児期の腎機能(GFR)の基準値作成 (68.0KB) 経皮黄疸計を用いた新生児黄疸の管理法の確立 (56.7KB)

経皮黄疸計を用いた新生児黄疸の管理法の確立 (56.7KB) 北海道小児腎臓病レジストリ構築(オール北海道プロジェクト) (296.3KB)

北海道小児腎臓病レジストリ構築(オール北海道プロジェクト) (296.3KB)

2023年度小児科入院患者の原因疾患

- 呼吸器疾患(上気道炎、咽頭炎、中耳炎、気管支炎、肺炎)

- アレルギー疾患(気管支喘息、アナフィラキシー、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー)

- 免疫/リウマチ疾患(免疫不全、若年性特発性関節炎、IgA血管炎)

- 消化器疾患(急性胃腸炎、腸重積、急性虫垂炎)

- 腎泌尿器疾患(尿路感染症、ネフローゼ症候群、先天性腎尿路異常)

- 血液疾患(免疫性血小板減少症)

- 神経筋疾患(熱性けいれん、てんかん、無菌性髄膜炎)

- 発達(神経発達症、身体症状症)

- 内分泌疾患(2型糖尿病、肥満症、低身長、甲状腺疾患、副腎疾患)

- 循環器疾患(先天性疾患、川崎病)

- その他(先天奇形症候群、外傷など)

- 新生児(低出生体重児、呼吸不全、新生児感染症、新生児高ビリルビン血症など)

おわりに

昨今、小児科医不足が叫ばれ、公的病院からの小児科医の撤退のニュースも後を絶たず、小児医療をとりまく環境は決して明るいわけではありません。しかし、小児科の集約化により、名寄市立総合病院では小児科医ひとりひとりの負担を減らしながら、365日24時間体制を築くことができました。

これからも我々は、この地域の大事な子供さん達ひとりひとりの健康維持促進のため、よりよい医療を提供できるよう、日々努力していきたいと考えております。

スタッフ紹介

平野 至規(ひらの よしき)

| 職名 | 統括診療部長 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成2年 | ||

| 主な経歴 | 平成2年 | 旭川医科大学 小児科 | |||

| 平成3年 | 函館協会病院 小児科 | ||||

| 平成4年 | 旭川厚生病院 小児科 | ||||

| 平成6年 | 遠軽厚生病院 小児科 | ||||

| 平成8年 | 旭川医科大学 小児科 | ||||

| 平成11年 | 枝幸町国保病院 小児科 医長 | ||||

| 平成12年 | 旭川医科大学 小児科 | ||||

| 平成13年 | 岡山大学大学院医歯学総合研究科 免疫学教室 | ||||

| 平成15年 | 旭川医科大学 小児科 | ||||

| 平成18年 | 市立士別総合病院 小児科 医長 | ||||

| 平成19年 | 名寄市立総合病院 小児科 医長 | ||||

| 平成24年 | 名寄市立総合病院 診療部長 | ||||

| 平成28年10月 | 名寄市立総合病院 統括診療部長 | ||||

| 専門分野 | 小児科(感染症、免疫・アレルギー疾患) | ||||

| 専門医・資格 | 日本小児科学会 小児科専門医、指導医 | ||||

| 日本感染症学会 感染症専門医、指導医 | |||||

| インフェクションコントロールドクター(ICD) | |||||

| 所属学会 | 日本小児科学会 | ||||

| 日本感染症学会 | |||||

| 日本小児感染症学会 | |||||

| 日本アレルギー学会 | |||||

| 日本小児アレルギー学会 | |||||

| 日本血液学会 | |||||

| 日本小児血液学会 | |||||

| 日本周産期・新生児医学会 | |||||

| 日本小児臨床薬理学会 | |||||

中村 英記(なかむら えいき)

| 職名 | 診療部長 | ||

|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成8年 |

| 主な経歴 | 平成8年 | 旭川医科大学 小児科 医員 | |

| 平成9年 | 名寄市立総合病院 小児科 医員 | ||

| 平成10年 | 旭川厚生病院 小児科 医員 | ||

| 平成11年 | 道立紋別病院 小児科 医員 | ||

| 平成12年 | 市立稚内病院 小児科 医員 | ||

| 平成12年 | 旭川医科大学 小児科 医員 | ||

| 平成14年 | 旭川厚生病院 小児科 医員 | ||

| 平成15年 | 埼玉医大総合医療センター NICU 助手 | ||

| 平成16年 | 旭川医科大学 小児科 医員 | ||

| 平成16年 | 北海道療育園 医員 | ||

| 平成16年 | 旭川医科大学 NICU 医員 | ||

| 平成21年 | 名寄市立総合病院 小児科 医員 | ||

| 平成24年 | 名寄市立総合病院 小児科 主任医長 | ||

| 平成27年 | 名寄市立総合病院 小児科 診療部長 | ||

| 専門分野 | 小児科(新生児分野) | ||

| 専門医・資格 | 日本小児科学会 小児科専門医 | ||

| 小児救急蘇生法(PALS)インストラクター | |||

| 医学博士 | |||

| 所属学会 | 日本小児科学会 | ||

| 日本周産期・新生児医学会 | |||

| 日本未熟児・新生児医学会 | |||

| 日本小児救急医学会 | |||

| 日本小児集中治療研究会 | |||

堀井 百祐(ほりい もゆ)

| 職名 | 診療部長 | ||

|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成13年 |

| 主な経歴 | 平成13年 | 旭川医科大学 小児科 医員 | |

| 平成13年 | 深川市立病院 小児科 医員 | ||

| 平成14年 | 函館赤十字病院 小児科 医員 | ||

| 平成15年 | 市立士別総合病院 小児科 医員 | ||

| 平成16年 | 名寄市立総合病院 小児科 医員 | ||

| 平成18年 | 旭川医科大学 小児科 医員 | ||

| 平成20年 | 名寄市立総合病院 小児科 医員 | ||

| 平成24年 | 名寄市立総合病院 小児科 医長 | ||

| 平成27年 | 名寄市立総合病院 小児科 主任医長 | ||

| 令和2年 | 名寄市立総合病院 小児科 診療部長 | ||

| 専門分野 | 小児科 | ||

| 専門医・資格 | 日本小児科学会 小児科専門医、認定医 | ||

| 所属学会 | 日本小児科学会 | ||

| 日本小児血液学会 | |||

| 日本小児救急医学会 | |||

| 日本小児感染症学会 | |||

栗澤 未央ジューン(くりさわ みおじゅーん)

| 職名 | 医員 | ||

|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成30年 |

| 主な経歴 | 平成30年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |

| 令和2年 | 富良野協会病院 医師 | ||

| 令和3年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||

| 令和4年 | 旭川医科大学病院 医師 | ||

| 令和4年10月 | 名寄市立総合病院 医員 | ||

| 令和5年 | 旭川医科大学病院 医師 | ||

| 令和6年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||

| 専門分野 | 小児科・アレルギー | ||

| 専門医・資格 | 日本専門医機構認定小児科専門医 | ||

| 所属学会 | 日本小児科学会 | ||

| 日本小児アレルギー学会 | |||

| 日本アレルギー学会 | |||

| 日本小児感染症学会 | |||

田上 晃弘(たがみ あきひろ)

| 職名 | 医員 | ||

|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成31年 |

| 主な経歴 | 平成31年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |

| 令和3年 | 広域紋別病院 医員 | ||

| 令和4年 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 医員 | ||

| 令和5年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||

| 令和6年 | 広域紋別病院 医員 | ||

| 令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||

| 専門分野 | |||

| 専門医・資格 | |||

| 所属学会 | |||

土川 颯(つちかわ はやて)

| 職名 | 医員 | ||

|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和2年 |

| 主な経歴 | 令和2年 | 札幌東徳洲会病院 研修医 | |

| 令和3年 | 旭川医科大学病院 医師 | ||

| 令和5年 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 医師 | ||

| 令和6年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||

| 専門分野 | 一般小児 | ||

| 専門医・資格 | |||

| 所属学会 | 日本小児科学会 | ||

| 日本小児外科学会 | |||

| 日本新生児成育医学会 | |||

| 日本周産期・新生児医学会 | |||

| 日本小児アレルギー学会 | |||

| 日本小児感染症学会 | |||

| 日本小児救急医学会 | |||

| 日本小児集中治療研究会 | |||

白崎 優太(しらさき ゆうた)

| 職名 | 医員 | ||

|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和5年 |

| 主な経歴 | 令和5年 | 市立稚内病院 研修医 | |

| 令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||

| 専門分野 | |||

| 専門医・資格 | |||

| 所属学会 | |||

室野 晃一(むろの こういち)

| 職名 | 顧問 | ||

|---|---|---|---|

| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 昭和56年 |

| 主な経歴 | 昭和61年 | 旭川医科大学大学院修了(医学博士) | |

| 名寄市立総合病院 小児科医長 | |||

| 平成元年 | 旭川医科大学 小児科 助手 | ||

| 平成4年 | 米国ジョンズ・ホプキンス大学医学部小児科フェロー | ||

| 平成6年 | 旭川医科大学 小児科 助手 | ||

| 平成9年 | 旭川医科大学 小児科 講師 | ||

| 平成15年 | 名寄市立総合病院 小児科医長 | ||

| 平成16年 | 名寄市立総合病院 診療部長 | ||

| 平成24年 | 名寄市立総合病院 副院長 | ||

| 令和2年4月 | 名寄市立総合病院 院長 | ||

| 令和4年4月 | 名寄市立総合病院 顧問 | ||

| 専門分野 | 小児科(感染症) | ||

| 専門医・資格 | 日本小児科学会 小児科専門医 | ||

| 日本感染症学会 感染症専門医、指導医 | |||

| インフェクションコントロールドクター(ICD) | |||

| 所属学会 | 日本小児科学会(代議員) | ||

| 日本感染症学会(評議員) | |||

| 日本小児感染症学会(評議員) | |||

| 日本環境感染学会 | |||

本文ここまで